佐賀県唐津市を本拠地とする、3人制バスケットボールのプロチーム “LEO BLACKS SAGA” に、2024シーズンより2名のセルビア人選手が加入することが決定いたしました。

男子3人制バスケットボールにおいてセルビア共和国は世界最強の国として名高く、世界ランキング1位の常連チームです。2021年に開催された東京オリンピックでは、セルビアチーム(男子)は銅メダルを獲得しております。

その東京オリンピックが開かれるにあたり、唐津市はセルビア男子代表の「3×3バスケットボールチーム」のホストタウン、並びに事前キャンプ地として同国との交流を深めました。

海外との交流が規制されたコロナ禍を経て、今年ようやく LEO BLACKS SAGA へのセルビア人選手加入が実現いたしました。

加入した2名の選手は、まだ若いながらも世界最高峰の世界大会(3×3 World Tour)出場経験があり、また元世界1位であるDusan Bulut選手を擁するチームでプレイした実績もある、将来が有望視されている選手たちです。

日本における彼らの活躍と、所属チームである LEO BLACKS SAGA の今後にご注目ください。

①Nikola Mihajlović(二コラ・ミハイロヴィッチ)

・ベオグラード 出身

・1999年3月5日(25歳)

・198㎝/88kg

②Uroš Čiča(ウロス・チシャ)

・ノビサド 出身

・2000年8月18日(23歳)

・201㎝/100kg

事務局長を務めております。南東欧地域諸国と日本との架け橋となれるよう、全身全霊熱く活動してまいります。

2021年7月23日、東京2020オリンピックが開催されました。

この日を迎えるまで、弊協会は日本とセルビア共和国とのスポーツ分野における交流を活性化させるべくセルビア現地の権威ある組織と協定を締結してまいりました。

各組織名は以下の通り。

弊協会のこの活動を通し、日本・セルビア間におけるスポーツ界の人脈や関係の構築が促進されました。

その結果、晴れて東京2020オリンピックに向けたホストタウン登録、代表選手の事前キャンプ招待という形として結実されることとなりました。

まずは佐賀県唐津市。セルビア共和国「3×3バスケットボール男子代表チーム」のためのホストタウン登録、並びに事前キャンプを実施することができました。

唐津市のホームページでも大々的に紹介されております。

https://www.city.karatsu.lg.jp/sports/orinpikkukyanpu.html

また、唐津市はオリンピック関連以外でもバスケットボールを通してセルビアとの盛んな交流を実施しております。

セルビアバスケットボール界で名コーチと評判の高いニコラ・ウグリッツァ氏を唐津市に招き、唐津の子どもたちを集めたバスケットボール教室を開催したり、それとは反対に佐賀の18歳以下の選抜選手をセルビアに派遣したりと、相互交流を実現させております。

今後の展望として、スポーツを通した青少年育成やマネジメント・ノウハウ・技術などの交流、あるいはビジネスとしての交流も視野に入れているとのこと。

続いて岩手県北上市。

前回オリンピック(リオデジャネイロ)での走り幅跳び銅メダリストであるイヴァナ・シュパノヴィッチ選手をはじめとする陸上競技選手との交流を実施するために、ホストタウンとして登録完了したのが2020年4月のこと。

ホストタウン登録やセルビア共和国という国について、北上市のホームページで詳しく丁寧に紹介されており、北上市の大きな期待をうかがえるようでした。

https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/sportssuishinka/sportssuishingakari/1/sportsevent/4903.html

また、イヴァナ・シュパノヴィッチ選手にあてて北上市の陸上競技選手である子どもたちによるビデオレターを作成するなど、受け入れの準備は順調に進んでいるように思われました。

しかし、東京2020オリンピック開催日が近づくにつれて新型コロナウイルス感染が拡大し、全国で事前キャンプ中止が相次ぐ中、北上市も開催2か月前に受け入れ中止という苦渋の選択を発表。

高橋敏彦市長は会見で「お呼びしても選手に迷惑をかける」と非常に残念そうに話しました。

思い描いていた理想の交流とはなりませんでしたが、それでも北上市は市民にセルビアのことを知ってもらおうと市内でセルビアについての写真パネル展を開催。

シュパノビッチ選手の巨大タペストリーをはじめ、男子テニスのノバク・ジョコヴィッチ選手、同国の東京五輪出場競技をパネルで紹介しました。

さらにセルビアの観光名所や食文化の紹介ももちろんのこと、東日本大震災時にセルビアがいち早く義援金や応援メッセージを届けてくれたことに対する感謝の気持ちを伝える場として、とても意義のある企画となったようです。

新型コロナウィルスの影響により、全国の各自治体は難しい判断を迫られることとなりました。

事前キャンプを実施できた唐津市も、残念ながら中止となってしまった北上市も、セルビア共和国に対する熱い気持ちにおいて差があるわけではありません。

東京2020オリンピック・パラリンピックが閉幕した後も、両市とセルビアとの間に多くの交流が生まれることを期待しております。

事務局長を務めております。南東欧地域諸国と日本との架け橋となれるよう、全身全霊熱く活動してまいります。

今回は、初の試みとなる大学組織との合同イベントを開催いたしました。

法政大学の後援会補助事業である「法政大学学生センター・課外教養プログラム」(略してKYOPRO)の企画により、法政大学の学生さんたちに駐日ブルガリア大使館への訪問とブルガリアに関する体験を行ってもらうというもの。

KYOPROスタッフも法政大学の学生さんが中心であり、企画から実施まで自主的にオーガナイズされて実行していく様を素晴らしいと感じた催しでした。

実はKYOPROスタッフのリーダーである学生さんは、弊会を学生ボランティアとして手伝っていただいている方。今までの経験をフルに活かされた国際的なセンスとリーダーシップを目の当たりにし、ボランティアをしていただいているときとは、また少し違った一面を見られた気がしました。

こんな若者がいるということが、これからの日本にとって非常に明るい材料ですね!

さて、『パスポートのいらないブルガリア』と銘打った今回のイベント。

もちろん実際の渡航にはパスポートが必要となりますが、パスポート不要である日本国内において、ブルガリア現地に行ったかのような体験を学生さんたちに感じていただこうという趣旨のものです。

2019年はブルガリアと日本の交流における「3つの周年」にあたる年、ということで駐日ブルガリア大使館の大使閣下を始めとする職員の皆様に、法政大学の学生さんたちとの交流について快く承諾していただきました。

まずは大使館のエントランスに飾られている「3つの周年」ロゴフラッグを用いて通訳・文化担当官のエレナさんから教えていただいたのは、ブルガリアと日本との交流について。

▲「3つの周年」とは、日本交流開始110周年、外交関係樹立80周年、外交関係再開60周年のこと

そのあとホールにご案内いただき、ボリスラフ・コストフ大使閣下からご挨拶とブルガリア概要をお話いただきました。大使というポジションの方とお会いするというのはなかなかない機会ですので、学生さんたちにとってきっと貴重な経験になったことでしょう。

大使閣下からのご説明のあとは、弊会事務局長である私牧野が45分間のレクチャーを実施。複雑なお話ではなく、ブルガリアの素晴らしさを知っていただくため、クイズを交えながらブルガリアの観光・文化・時事・歴史などを法政大学の学生さんたちにお伝えしました。

そして次に学生さんたちからの素朴な疑問を質問するコーナーへ。答えていただくのは、先ほどもお話しいただいた通訳・文化担当官のエレナさんと2等書記官のカリナさん。

「大使館の業務を教えてください」や「今後の二国間の交流で、若い人に期待することは何でしょうか?」など、ブルガリア大使館でしか聞けないことについて、たくさん知っていただきました。

最後はティータイムと民族衣装の試着。ハーブ大国のブルガリアのハーブティーでリラックスをしながら、刺繍が綺麗で彩り鮮やかな民族衣装を着て写真を撮るなど、みなさん思い思いにイベント最後の時間を過ごしていました。

ブルガリアという普段は接することのない国ですが、そんな国に触れるからこそ出会える発見があると思います。

今後、日本社会、そして国際社会に羽ばたいていく法政大学の学生さんたちの糧としていただければ良いと感じたイベントでした。

事務局長を務めております。南東欧地域諸国と日本との架け橋となれるよう、全身全霊熱く活動してまいります。

6月29日(土)、ブルガリア大使館をお借りして「ブルガリアンハーブイベント」を主催いたしました。あまり知られてはいませんが、ブルガリアはハーブの輸出がヨーロッパ1位、世界でも3位のハーブ大国なのです。

後援としてご協力いただきましたのは、駐日ブルガリア大使館と興新物産株式会社の2つの組織。興新物産はブルガリアからハーブを輸入されており、1973年というブルガリアがまだ社会主義だった時代から始まった歴史深い企業です。

駐日ブルガリア大使館の皆様、そして興新物産の皆様に多大なご協力をいただきましたので、この場を借りて御礼申し上げます。

さて、イベントはコストフ大使閣下のご挨拶からスタートです。

大使閣下からのお言葉には、ブルガリアに植生する770種類の植物のうち19%がハーブを含む薬草であること、また年間の収穫量は81,000トンにのぼり、ヨーロッパ2位の輸出量を誇るポーランドでも半分ほど(44,000トン)の収穫量になるという情報が含まれていました。

また、イベント数日前である6月24日には、ブルガリアで広く知られる夏至の伝統的なお祭り『エニオヴデン』が行われます。ハーブとその効用に対して毎年お祝いをするお祭りです。

夏至の日の出頃には太陽からのエネルギーが集中し、この時間より少し前にハーブを収穫するのが最もヒーリング効果の高いタイミングだとブルガリアでは信じられています。

その後、弊協会の事務局長牧野よりブルガリアの概要を、参加者の皆様にプレゼンテーション。

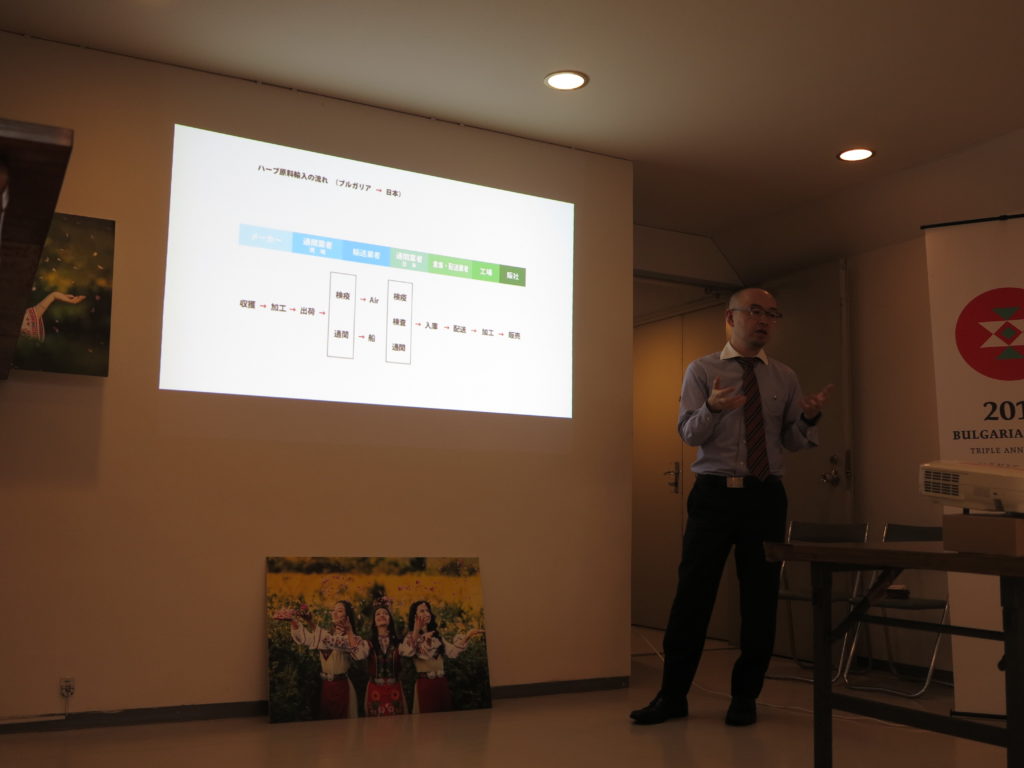

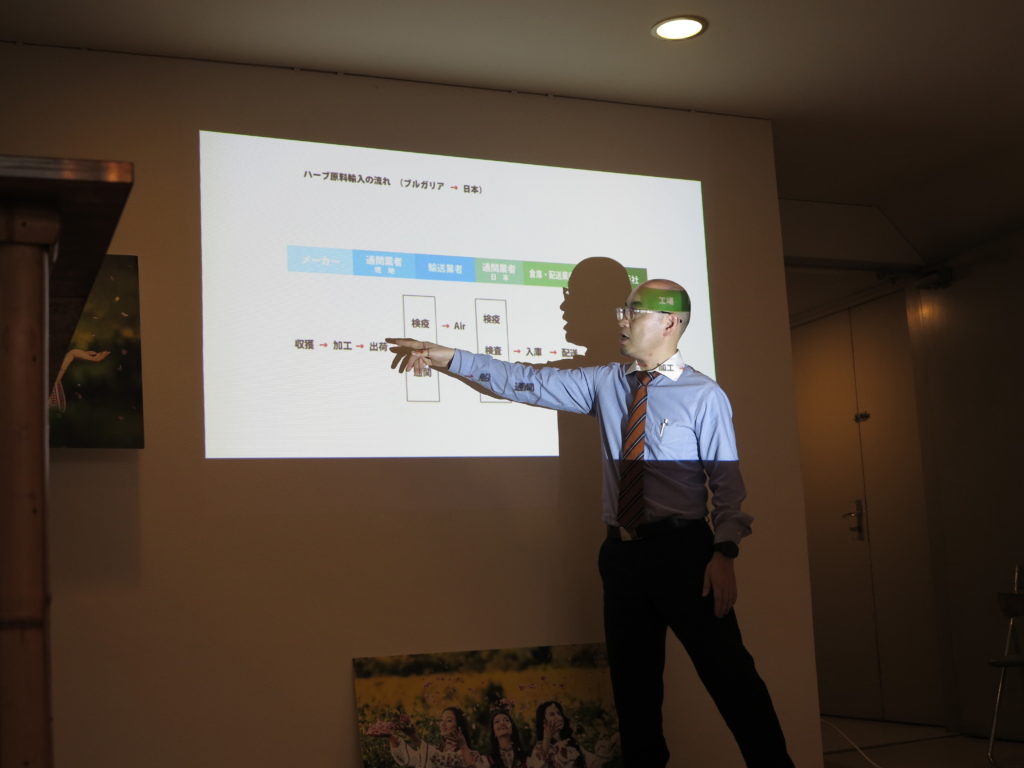

そのあとはいよいよ、興新物産の西川様より「ブルガリアンハーブの収穫・ハーブが手元に届くまで」というタイトルにて、ローズヒップを中心にブルガリアでどうハーブが収穫されていくのかをお伝えいただきました。

西川様のお話によると、ローズヒップの原産地として南米のチリが有名ですが、世界的なローズヒップ人気に供給が追い付かず、ブルガリアが次なる供給国として期待されています。

ローズヒップの収穫現場は現在のところ手作業がほとんど。しかも山に自生している野生のローズヒップがメインだそうです。近年のローズヒップ人気への対応策として、ここ10年でローズヒップ畑が整備されつつあるようです。

そんなローズヒップや、知る人ぞ知るブルガリアの門外不出ハーブ「ムルサルスキー」が我々の手元までどう届くのか、現場の写真を参考にしながら知ることができた貴重な機会でした。

さて、ブルガリアンハーブについての知識をたくさん得ていただいたあと、待ちに待ったハーブティーのテイスティングタイムです。

今回はブルガリア産ハーブティーを3種類ご用意いたしました。

今回もボランティアの学生さんたちにお手伝いいただきました。ありがとうございます!

途中でプロジェクターが作動しなくなるというハプニングがありましたが、それぞれのハーブの効能をご説明。特にムルサルスキーをお試しいただく機会はレアですので、ご参加者の皆様にはお楽しみいただけたかなと思います。

ハーブティーのお供として提供した、エルダーフラワーを使ったお菓子も大好評でした。

最後には皆様にお土産をお持ち帰りいただくために、ブルガリアンハーブを使ったチンキ作りです。

チンキというのは、生薬やハーブの成分をエタノールなどに浸すことで作られる液状の製剤です。難しそうに見えますが作り方はいたって簡単。瓶にハーブを入れてウォッカなどの無臭蒸留アルコール液を注ぐだけです。

ハーブティーでは摂取できない脂溶性の成分も、アルコールに浸けておくことで濃縮エキスとして効率よく摂取することができます。

テイスティングしていただいたローズヒップとリンデンに加え、ポプリにも使えるダマスクローズのつぼみをチンキの材料に追加。ご参加者それぞれが思い思いのハーブチンキをお作りになりました。

お土産といえばもう一つ。興新物産の西川様のご厚意により、ローズジュースが振る舞われました。ローズの香りと甘さを残しつつ飲みやすい美味しいジュースでした。

知られていない魅力がまだまだ多いブルガリア。そのうちの1つが、今回のハーブだったのではないでしょうか。

これを機に、ブルガリアに惹かれる方が増えていただければ幸いです。

事務局長を務めております。南東欧地域諸国と日本との架け橋となれるよう、全身全霊熱く活動してまいります。

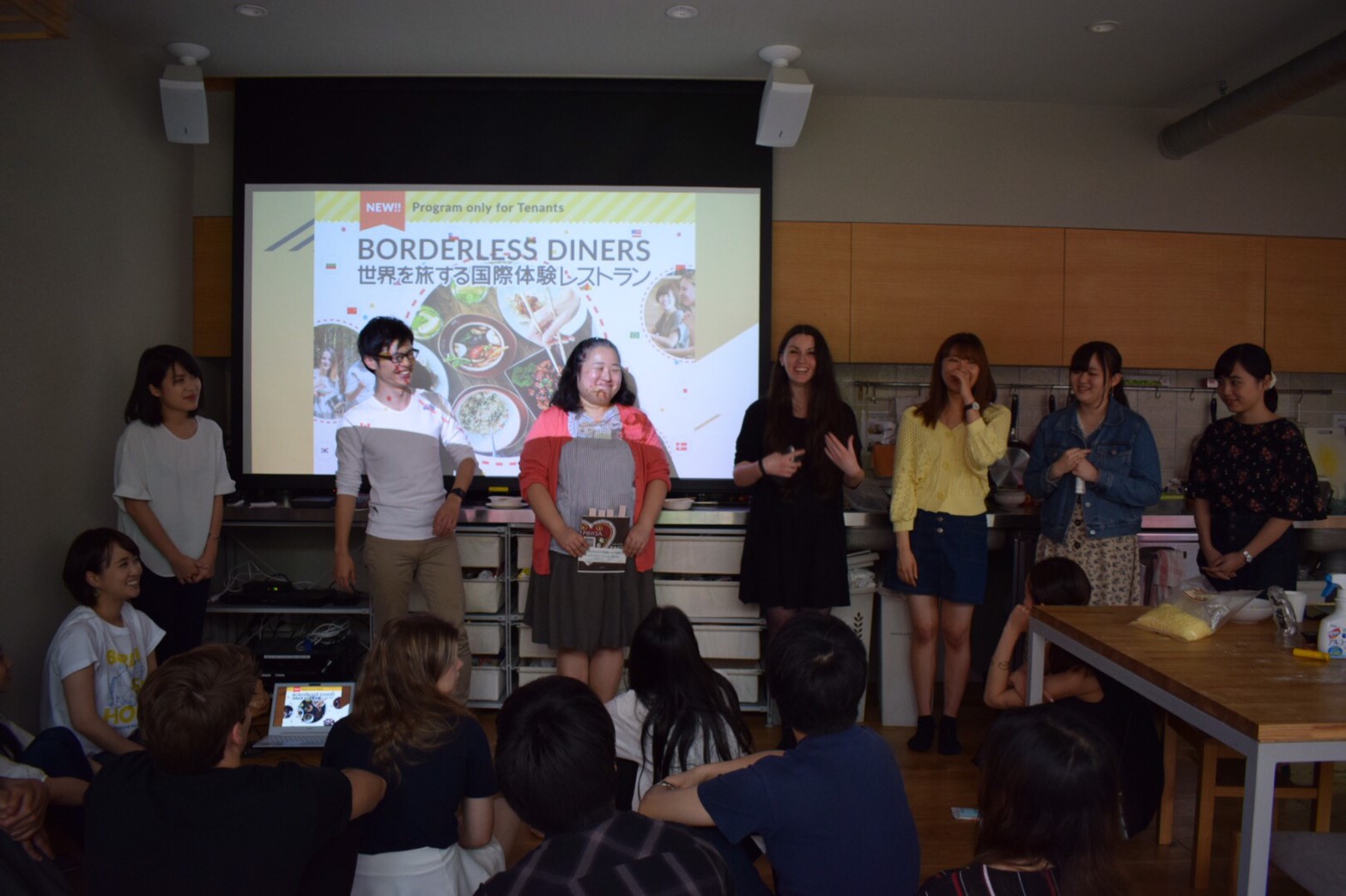

5月19日(日)、ボスニア料理のイベントを行いました。「外国人と一緒に暮らす国際交流シェアハウス」ボーダレスハウス株式会社が主催されている国際料理イベントに共催のお誘いをいただき、今回実現いたしました。

こちらのシェアハウスに住まわれている方々を中心に、約30名にお集まりいただき、ボスニア料理を食べることはもちろん、ボスニア料理を作っていただいたり、ボスニアヘルツェゴビナに関する知識を深めていただいたりと、体験型のイベントを行うことができました。

弊会ボランティアとしてお手伝いいただいている、ボスニアヘルツェゴビナからの留学生イネスさんを筆頭に、実践女子大学、法政大学の学生ボランティアさんたちが大活躍。ボスニアヘルツェゴビナという国について、素晴らしい自然を軸とした観光スポット、そしてボスニア料理についてまとめていただき、日本語・英語を交えたプレゼンテーションまで行っていただきました。

ボスニア料理は素材の味を活かせるように優しい味付けのものが多く、日本でいう「おふくろの味」のイメージに近いような料理を今回体験いただきました。留学生イネスさんから本場の味認定(?)も無事に降り、ご参加いただいた方たちにも「美味しい」と言っていただきひと安心です。

ボスニア料理に皆で舌鼓を打ちながら、様々な国から日本に来ている参加者の方たちと交流。参加者のほとんどが若い方でしたので、私を含めた弊会事務局メンバーは溶け込むのに必死でした…!

日本人でボスニアヘルツェゴビナについて知っていることといえば、恐らく紛争に関するものでしょう。そのイメージが先行しているためか、ポジティブなイメージを持つ方は多くありません。

しかし、紛争からは既に約25年経っており治安は落ち着いています。そして何より目を見張るような美しい自然、豊かな土壌で育まれた美味しい料理、そしてフレンドリーな国民性に一度触れてみたら、きっとボスニアヘルツェゴビナを好きになることでしょう。

そのような機会を日本で増やしていけるよう、そしてボスニアヘルツェゴビナと日本との懸け橋となるような活動ができるよう、今後も継続していきたいと考えております。

事務局長を務めております。南東欧地域諸国と日本との架け橋となれるよう、全身全霊熱く活動してまいります。

2月2日(土)に開催いたしました「ブルガリアの冬セミナー」の最後の記事です。

ブルガリアの冬の魅力を伝えたい! ということから企画が始まった本イベント。内容盛りだくさんの3部構成で、第1部はブルガリアのモフモフ妖精「クケリ」を作るワークショップ、第2部はJATAの松岡マヤさんにお話しいただいた「冬のブルガリア ほっこり話」について。

そして第3部では、「ブルガリア『美』の秘訣 ローズ」と称して、数々のローズ商品をお試しいただきました。

今回ご紹介したローズ商品はこちら。

・ローズジャム

・ローズヒップジャム

・ローズハニー

・ローズウォーター

そしてローズワインにローズチョコレート。

「ブルガリアといえば?」 と聞かれたら、多くの方がヨーグルトとお答えになるでしょう。確かに日本人からすると当たり前なのですが、世界的には「ブルガリアといえばローズ」というのが一般的。

ブルガリア中部には「バラの谷」と呼ばれるローズの名産地があります。このバラの谷では、ローズ品種の中でも抜群に優雅で芳醇な香りを持つ「ダマスクローズ」が栽培されています。

このダマスクローズはクレオパトラも愛したと言われているほど美の象徴であり、ブルガリアは産地として ダマスクローズの世界シェアNo.1 を誇ります。その割合は約80%と圧倒的です。

ダマスクローズは香りだけでなく、なんと栄養価が高いという点も好まれるポイントの一つです。お肌にはオイルやウォーター、そして体内には食品として摂取すると、豊富なビタミンやエストロゲンなどの効果により からだ全体を綺麗に、そして健康に してくれる働きがあります。

▲弊会事務局の茂田井よりローズの効果をご説明

クリームや化粧水として肌につけるイメージはあっても、食品としてローズを体に取り入れるイメージをお持ちの方はなかなか少ないのではないのでしょうか。

今回はいろいろな楽しみ方をお伝えしたく、ローズジャムは紅茶に混ぜたり、ローズヒップジャムをパウンドケーキに混ぜて作ってみたりしました。もちろん皆さまにご好評いただきありがたい限りです。

ローズジャムやローズハニーの他の楽しみ方としては、もちろんヨーグルトと混ぜるのもおすすめ。

▲ご紹介したローズ商品

ローズの香りと効果に加え、お腹の調子を整えるヨーグルトを摂取しているブルガリアの方々は、やっぱり皆さんお綺麗です。

体にも心にも健康な国ブルガリア。

これにて下記3部に渡ってお伝えした2月2日(土)のセミナーのお話は終わりです。

・幸運のモフモフ妖精「クケリ」をつくろう

・冬のブルガリア ほっこり話

・『美』の秘訣 ローズ体験

3時間とセミナーとしては長丁場でしたが、ご参加いただいた皆さまから満足のお言葉が伺えて大変光栄でした。きっとブルガリアについてご関心やご興味をお持ちいただけたと思います。

いつか皆さまがブルガリア現地に行って、本場のクケリ・冬・ローズをお楽しみいただける日が来るのを心待ちにしております。

ご参加・ご協力いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

次回以降のイベントにもぜひご期待ください。

この記事の担当は…

事務局長を務めております。南東欧地域諸国と日本との架け橋となれるよう、全身全霊熱く活動してまいります。

2月2日(土)に駐日ブルガリア大使館をお借りして開催いたしました「ブルガリアの冬セミナー」の2つめの記事です。

ブルガリアは、 5月のバラ祭りが有名ですが冬の魅力もいっぱいある! ということをお伝えすべく、内容盛りだくさんの3部構成で開催。前回の記事では、第1部のブルガリアのモフモフ妖精「クケリ」を作るワークショップについてお伝えしましたが、今回の記事では第2部で行った「冬のブルガリア ほっこり話」について記していきます。

第2部でお話しいただいたのは、一般社団法人日本旅行業協会(通称JATA)の松岡マヤさん。

▲ブルガリア出身で日本暮らしが長いマヤさん

JATAの海外旅行推進部にお勤めになられているマヤさんは、海外旅行に対する日本人の好みにぴたりとハマるようなお話をしていただきました。もちろん日本語もとてもお上手です。

まずはブルガリアの冬について一般的な情報から。

「冬の気温は平均で0~2度ですが、ひときわ寒くなる時期があります。そんな時期は頻繁にマイナス10度を下回ります。」

「ブルガリアではクリスマスが2度来ます。一般的な12月25日と、正教のクリスマスにあたる1月7日です。」

「クリスマスは家族団らんの時間。昔は暖炉のそばでおばあちゃんが昔話をして、子どもたちはハーブティを飲みながらお話に耳を傾けていました。」

▲マヤさんの興味深いお話を聞く参加者の皆様

そして、お話は食の文化へ。

「12月24日のイブの日は肉は一切食べずに、今でいうベジタリアンのような料理が用意されます。身を綺麗にしてクリスマスを迎えるためですね。」

「クリスマスになったら豚を食べる家庭が多く、本来は豚を丸ごと焼いて食べていました。」

「ブルガリアでは体が冷えたときは、コショウとハチミツを混ぜたホットワインを飲みます。」

「冬は家の軒先などにパプリカを吊り下げて干しておきます。もともと日本で買えるものと比べて細長くて肉厚で甘みが多い上に、乾燥させることでパプリカの甘さがさらに凝縮されます。乾燥させたものはお湯で戻してから食べます。」

「日本でもやってみましたが、冬でも湿度が高めでなかなか乾燥させられませんでした。そこで冷蔵庫に2ヵ月ほど置いておいたら、ほぼ同じ状態になりましたよ。」

「日本でも手に入れられるパプリカパウダーはおすすめです。いろいろなお料理にふりかけられて、彩りと甘みを加えられるんです。」

▲マヤさんの手には実際に冷蔵庫で乾燥させたパプリカ

そして冬の行事のお話については…

「今日の第1部で出てきたクケリは、1月~3月に行われるお祭りです。もともとは冬を見送り春を迎え入れるための儀式だったようですよ。」

「2月のバレンタインは、ブルガリアではワインのお祭りにも当たります。暖かくなり始めるこの時期にぶどうを剪定し、春の到来を祝います。2月14日はワインの守護聖人(聖トリフォン)の名前から『トリフォン・ザレザン』とも呼ばれますよ。」

このように、ブルガリアについて貴重なお話をほぼノンストップで40分ほどお話しいただきました。レクチャーをするのは初めてというマヤさんでしたが、聞きごたえのある素晴らしいお話でした。

マヤさん、本当にありがとうございました。

今回の記事はここまで。

次回は第3部で行った「ブルガリア『美』の秘訣 ローズ体験」についてです。

この記事の担当は…

事務局長を務めております。南東欧地域諸国と日本との架け橋となれるよう、全身全霊熱く活動してまいります。

「5月のバラ祭りは知ってるけど、ブルガリアの冬ってどうなの?」

「やっぱり寒いの?冬に特別な行事はあるの?」

ブルガリアについて知っている方は多いとはいえない上に、ブルガリアの冬について知っている方はほとんどいらっしゃらないはず。でも ブルガリアの冬にも注目すべきものがたくさんある のです。

そんな想いから2019年2月2日、今回は「ブルガリアの冬セミナー」という、日本では恐らく初となるブルガリアの冬に焦点を当てたイベントを開催いたしました。開催場所としてお借りしたのは駐日ブルガリア大使館。

▲日本とブルガリアにとって2019年は「3つの周年」が重なる年

セミナーはこの3部構成でお届けしました。そしてこの記事では第1部の「クケリ」についてお伝えしていきます。

・幸運のモフモフ妖精「クケリ」をつくろう

まず、参加のお申込みを受け付けるべく事前に募集を行ったところ、その日からなんと3日間で定員の30名に達するという、嬉しい誤算からスタート。

もちろん当日も、多くの方に足をお運びいただきました。

第1部はブルガリアのモフモフ妖精「クケリ」づくり。

クケリとは、ブルガリアの冬のお祭りに登場するモンスターを象ったきぐるみのこと。あるいはそのお祭り自体を意味します。

クケリ祭りはブルガリアの各地で1~3月に開催される伝統的なお祭りで、その内容は 日本でいう「なまはげ」 にとても近いもの。怖いきぐるみを身にまとい、街や家屋の中を練り歩くことで厄を払い幸運を呼び込みます。

そしてそのきぐるみの姿は、とても恐ろしいものから親しみやすいものまで、地域によって千差万別です。今回は下の画像のような、もふもふしてキモカワイイ姿のクケリをモチーフに、羊毛フェルトでオンリーワンのクケリを作ってみました。

▲freesofiatour.com

画像から分かるように、もともとクケリはヤギの毛などを使っているきぐるみなので、そのイメージはワイルドで無機質。我々運営側が今回のクケリづくりで想定していたのは、このイメージをそのままフェルトで具現化するというものでした。

ちなみに作り方を簡単に説明すると、ふわふわの羊毛フェルトを手芸用の針でチクチクと刺していくと繊維が密集していき、徐々に固くなっていきます。これを繰り返して自分の好きな形に成形していきます。

▲手芸針の扱いに気を付けながら小さな女の子も挑戦

そして、ここでまたも嬉しい誤算。

既存の毛むくじゃらイメージにとらわれていた我々と違い、参加者の皆様は自由な思考でオンリーワンのクケリを作り上げていきました。髪の毛を結んでいたり、服を着ていたり、お花をまとっていたり。

あまりにも皆様のオリジナルクケリが素晴らしかったので、予定にはありませんでしたが即興でミニ展覧会を実施。約30体の独創的なクケリに「これカワイイ!」「この発想はなかった」などの感嘆の声が。

最後の仕上げにボールチェーンを装着させて、かばんなどにつけられるようにしました。今回お作りになったクケリと一緒におでかけしていただいて、さらに愛着を深めていただければなと思います。

そしてその愛くるしさを見た他の方が「それなに?」とクケリに興味を示していただけたらもっと嬉しいです。

今回の記事はひとまずここまで。

次回はブルガリア出身の松岡マヤさんにお話しいただいた「冬のブルガリア ほっこり話」についてです。

この記事の担当は…

事務局長を務めております。南東欧地域諸国と日本との架け橋となれるよう、全身全霊熱く活動してまいります。

ブルガリア共和国国民議会議長のツヴェタ・カラヤンチェヴァ氏の来日にあわせて、駐日ブルガリア大使公邸にて、レセプションが開かれました。

2019年はブルガリアと日本において、重要な年となります。 両国交流開始110周年、外交関係樹立80周年、外交関係再開60周年の「3つの周年」が重なる年 なのです。

今回のカラヤンチェヴァ議長一行の来日は日本側参議院の招待により実現し、カラヤンチェヴァ議長はこの「3つの周年」が重なる前の大切な機会に来日できたことを喜ばしく思う旨を述べられていました。

またレセプションでは、かねてより公募されていた 「3つの周年」の記念ロゴマークの決定 が発表されました。

ロゴマークのベースは日本とブルガリアの国旗の色(赤,白,緑)から構成され、日本の日の丸と,ブルガリアの刺繍でも見られる伝統模様のシンボルがかたどられています。

レセプションではカラヤンチェヴァ議長と直接お話をさせていただき、弊会活動との連携・協力についてご賛同いただきました。弊会がブルガリア観光省公認のブルガリア観光センターを運営している旨をお伝えすると、「ブルガリアの素晴らしい自然や、伝統的な舞踊や民謡を日本の方々にぜひ知ってほしい」と熱弁されていたのがとても印象的でした。

この記事の担当は…

事務局長を務めております。南東欧地域諸国と日本との架け橋となれるよう、全身全霊熱く活動してまいります。

こんにちは!

ボランティアのイネスです。

10月13日・14日の実践女子大学「常磐祭」に行ってきました。

日本に来てからはじめて文化祭に参加させていただき、楽しい思い出となりました。 全部学生たちが準備したとは思えないぐらい しっかりしたイベントでした。

子供から大人まで、みんなが楽しめるような内容を考え、心込めて準備したことが伝わってきました。

私はブルガリア観光センターブースで ブルガリアの紹介とローズ商品(パフュームやハンドクリームなど) の販売を手伝っていました。

商品は大人気で、ほぼ完売しました!

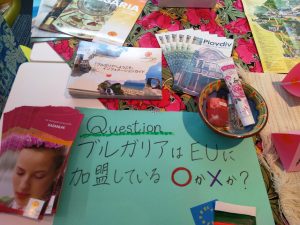

国際研究部のコーナーで各国を回って、その国についての事前用意された質問を答えればスタンプをもらい、3つのスタンプをもらえばご褒美をもらえるという面白いシステムがありました。

しかし、質問はなかなか難しかったようです。

さて、ブルガリアについての質問ですが、 ブルガリアはEUに加盟しているのか?

すぐに正解を言えた方もいらっしゃったが、意外に、多くの方も引っ掛け問題だと思って×を選びました。

正解はもちろん〇でした!

こうしてみんなは一つ一つ新しいことを学ぶことができたと思います。

私の中でブルガリアはいつもローズのイメージ でしたが、日本ではローズよりヨーグルトのイメージが強いということがわかって面白かったです。

そして、そのことでブルガリアの新しいイメージが頭の中に生み出していたが、ブルガリアブースに来ていただいた方の中にもブルガリアの新しいイメージができていたのでしょうか。

実践女子大学の常磐祭をきっかけにもっとブルガリアのことを知ることができ、少しでも関心を持つようになったなら嬉しいです。

初文化祭であり、初ブルガリア観光センターのボランティア活動もあったので、一生忘れられない思い出となりました。

来年また機会があれば、ぜひ参加させていただきたいと思います。

この記事の担当は…

ボスニアから来ました。今は東京外国語大学で研究生をやっていて、日本語教師を目指しています。好きなことは音楽とライブに行くこと。よろしくお願いします!